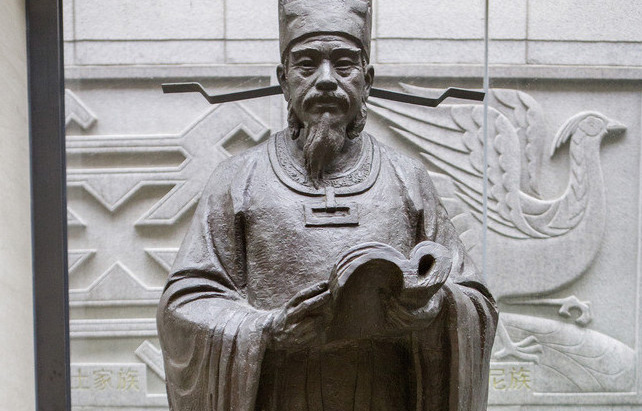

王伋 (1007–1073) - 北宋

王伋是北宋時期重要的理學家,是關學創始人張載的弟子,與藍田呂氏兄弟(呂大忠、呂大防、呂大鈞、呂大臨)關系密切,在關學的傳播和地方教化實踐方面扮演了重要角色。

一、生平

籍貫與出身:王伋,字子中(一說字思誠)。京兆府藍田縣(今陜西省西安市藍田縣)人。出身于當地有一定文化背景的士人家庭。

師承:他是北宋理學關學學派創始人張載(張橫渠)的及門弟子。張載在關中講學,吸引了眾多學子,王伋便是其中重要的一員。

仕宦經歷:王伋曾出仕為官,但官位不高,主要在地方任職:

耀州司法參軍:負責州一級的司法事務。

知涇陽縣:擔任涇陽縣(今陜西涇陽縣)的知縣,負責一縣的治理。

監鳳翔府稅:負責管理鳳翔府(今陜西鳳翔)的稅收事務。

鳳翔府學教授:擔任鳳翔府官學的教授,負責教學和管理工作。這個職位最能發揮他的學術所長。

學術活動與交游:

他是張載關學在關中地區的重要傳承者之一。

與同鄉呂大忠、呂大防、呂大鈞、呂大臨兄弟交往甚密,志同道合。呂氏兄弟也都是張載弟子或深受張載影響,是關學的中堅力量。王伋與呂氏兄弟共同切磋學問,致力于將理學思想(尤其是張載強調的“禮”教)應用于地方實踐。

與呂大鈞關系尤其密切。

晚年與卒年:王伋晚年主要在藍田家鄉及關中地區活動,繼續講學、參與地方事務。他于宋神宗熙寧六年(1073年)去世,享年66歲。

二、故事傳說(與歷史記載交織)

王伋的生平事跡在正史中記載相對簡略,沒有特別離奇的神怪傳說流傳下來。他的“故事”更多體現在他的學術實踐、地方治理和與呂氏兄弟共同推動的教化活動中:

關學傳承的實踐者:作為張載弟子,他身體力行地傳播和實踐關學思想。在擔任鳳翔府學教授期間,他積極推行張載的“尊禮貴德”、“變化氣質”、“經世致用”等主張,致力于培養有德行、有擔當的士人。

地方治理的儒者:在擔任涇陽知縣等地方官時,他嘗試以儒家理念治理地方,注重教化,整頓吏治,關心民生。雖然具體政績記載不多,但其為官體現了關學“學貴有用”的精神。

《呂氏鄉約》的潛在關聯者/支持者:這是王伋生平中最具傳奇色彩(也最體現其歷史意義)的方面。北宋神宗熙寧九年(1076年),他的好友兼學友呂大鈞在藍田創立了中國歷史上第一部成文的鄉村自治公約——《呂氏鄉約》(又稱《藍田鄉約》)。這份鄉約以“德業相勸、過失相規、禮俗相交、患難相恤”四大綱領為核心,旨在通過村民自發組織、互相監督、共同遵守道德規范來改善鄉風民俗、穩定社會秩序。雖然直接發起和制定者是呂大鈞,但王伋作為呂氏兄弟的密友、同鄉、同門(張載弟子),且長期在地方任職并關注教化,他極有可能深度參與或大力支持了《呂氏鄉約》的醞釀、討論甚至早期實踐。他們共同代表著關學學者將理學思想(尤其是“禮”的規范)落實到基層社會的一次偉大嘗試。《呂氏鄉約》對后世(如朱熹修訂推廣)影響極其深遠,王伋作為這個重要歷史事件核心圈子的關鍵人物,其貢獻不可忽視。

鄉賢典范:在藍田及關中地區,王伋以其學問、德行和對鄉梓的貢獻,被后世視為鄉賢典范。他的事跡(如講學、與呂氏兄弟的交往、為官清廉等)在地方文獻和學者(如明清關學后學)的記述中被傳頌,成為地方文化記憶的一部分。

三、經典著作

非常遺憾的是,王伋沒有完整的個人專著流傳至今。他的學術思想和言論主要散見于以下文獻:

《宋元學案》:清代黃宗羲、全祖望等編撰的學術史巨著。在《橫渠學案》(張載)和《呂范諸儒學案》(主要記錄呂大鈞等)中,收錄了關于王伋生平的簡介以及他的一些言論和思想片段。這是了解王伋學術觀點最主要的資料來源。

《關學編》:明代馮從吾編撰的關學學術史著作。其中為張載弟子立傳,王伋位列其中,記載了他的基本生平以及與張載、呂氏兄弟的關系。

地方志:如明清時期的《陜西通志》、《西安府志》、《藍田縣志》等,在人物志或儒林傳中會有關于王伋的記載,但相對簡略,多側重其仕宦經歷和作為鄉賢的地位。

他人著作中的提及:在與呂氏兄弟(尤其是呂大鈞、呂大臨)相關的書信、文集或后人研究中,有時會提及王伋,反映出他們的交往和共同思想傾向。

四、歷史地位與影響

關學的重要傳人:王伋是張載親傳弟子中在關中本地活動并致力于實踐的關鍵人物之一,對關學思想在北宋中后期的延續和本土化傳播起到了重要作用。

地方教化的推動者:無論是作為地方官推行儒治理念,還是作為府學教授培養人才,抑或是作為鄉賢參與地方事務,他都致力于將儒家倫理道德(特別是關學強調的“禮”)落實到基層社會。

《呂氏鄉約》圈子的核心成員:他與呂大鈞等共同倡導和實踐的鄉約制度,是中國鄉村自治和道德建設史上的里程碑事件,影響深遠。王伋作為這個群體的重要一員,其貢獻被歷史銘記。

關學精神的體現者:王伋的生涯體現了關學“躬行禮教”、“學貴有用”、“民胞物與”的精神特質。他雖無鴻篇巨制傳世,但其踐行的力量和對后世(尤其是對關學后學和地方治理實踐)的啟發,正是關學價值的重要體現。

總結

王伋是北宋關學學派中一位承上啟下的重要人物。他是張載的弟子,與藍田呂氏兄弟共同構成了關學在關中實踐的核心群體。他一生主要在地方為官和講學,致力于將理學的道德理想(尤其是“禮”)應用于地方治理和社會教化。他雖然沒有留下個人專著,但他深度參與(或至少是堅定支持)了中國歷史上第一部成文鄉約《呂氏鄉約》的創立,這一實踐具有深遠的歷史意義。王伋的生平展現了關學學者經世致用、躬行實踐的特質,他的思想和行動通過《宋元學案》等文獻以及《呂氏鄉約》的深遠影響得以流傳,在宋明理學史和中國社會思想史上占據著獨特的位置。